Adama Traoré : l'intellectuel Geoffroy de Lagasnerie et Assa Traoré appellent à une commémoration le 22 juillet

La première apparition du Wu-Tang, c’est chez lui. La première démo de Biggie, c’est chez lui. Le rêve d’Eminem quand il a commencé le rap ? Passer chez lui. Le freestyle de Jay-Z avec Big L, alias la performance radio la plus streamée de tous les temps ? Chez encore chez lui. Stretch Armstrong, 47 ans, est l’un des DJ les plus légendaires de New York.

Avec son acolyte Bobbito Garcia, il a créé au début des années 90 l’émission radio the Stretch and Bobbito Show, que le magazine The Source a élu « meilleure émission radio de tous les temps ». Exigeant mais déconneur, le duo a défriché la scène rap new-yorkaise et offert leurs premières apparitions radiophoniques à toutes les futures stars du mouvement. Mais après quelques années, les goûts et les ambitions de Stretch et Bob divergent, et ils arrêtent l’émission au sommet de leur gloire.

Trailer du documentaire « Stretch & Bobbito: Radio That Changed Lives ».

En 2015, le duo s’est rabiboché et a réalisé un documentaire incroyable sur leur histoire, désormais disponible sur Netflix. Acclamé par la critique, il a remporté plusieurs prix – et faisait partie des coups de coeur Clique x Curaterz. Ce mercredi 19 juillet, après presque vingt ans loin des micros, le binôme lance « What’s good? », une nouvelle émission radio d’entretiens avec des personnalités. L’occasion d’avoir une longue discussion avec Stretch Armstrong à propos de musique, de Hip-hop, d’amitié et… de la vie.

Clique : Comment es-tu devenu DJ ?

Stretch Armstrong : Je devais avoir onze ans, j’étais au primaire… C’est là que je suis tombé dans le Hip-hop, c’était les débuts du mouvement avec des disques comme Grandmaster Flash, « Rapper’s Delight ». Et ensuite, bien sûr, quand RUN DMC est sorti. C’est là que c’est devenu un peu ouf, et que c’est devenu une obsession à vie. Je ne l’avais pas réalisé à l’époque, mais au-delà de tomber dans la culture Hip-hop, je suis aussi tombé dans la culture du DJing. Parce que tous les disques que je possédais étaient par des groupes qui avaient des DJs. RUN DMC avait un DJ qu’on entendait sur les albums… Jam Master Jay scratchait, et à la même époque il y a Herbie Hancock et GrandMixer DST qui sont apparus.

« Rapper’s Delight » du Sugarhill Gang.

Je suis allé voir The Clash en concert à New York, j’avais 13 ans, j’étais super fan et mes parents m’avaient laissé y aller. En première partie, il y avait Kurtis Blow, qui a joué « AJ Scratch ». C’était la première fois que je voyais un DJ en live, ça m’a fait péter un câble. Quatre ou cinq ans plus tard, je suis allé dans des boîtes de nuit et j’ai vu des DJs mixer. Je me suis dit : « c’est ça que je veux faire ». Un an plus tard, je commençais à mixer dans des clubs.

Tu avais convaincu tes parents de t’acheter des platines et une table de mixage ? Ça coûtait cher à l’époque…

J’ai acheté ma première platine et ma mixette moi-même, mais avant que j’aie les moyens de le faire, mon père avait une chaîne stéréo. J’avais pris les sorties stéréo et je les ai combinées en une sortie mono, et je mixais en utilisant les canaux droite et gauche.

Ça marchait bien ?

Ouais, et c’est comme ça que j’ai commencé à mixer des disques. Quelques semaines après, je me suis acheté une mixette et une autre platine. Les ados d’aujourd’hui n’imaginent pas l’ingéniosité qu’il fallait avoir à l’époque : on ne trouvait pas les platines Technics SL1200 dans n’importe quel magasin, idem pour les tables de mixage, ou les cellules (les têtes de lecture qui portent le diamant sur les bras des platines, NDLR) qui étaient les meilleures pour scratcher… C’est fou parce que ma famille était proche d’une fille dont le petit ami était un ingénieur en électricité et en audio, et il fabriquait des cellules… « Hé mais je connais le mec qui fait ça !? »

Le simple fait de trouver où acheter ces choses était déjà une mission, les sites comme TurntableLab ou ScratchAcademy n’existaient pas, il fallait se renseigner par le bouche à oreille. La culture DJ n’existait vraiment que dans le hood, mes oncles et cousins étaient DJ donc cela se transmettait entre les générations.

La mythique platine Technics SL1200.

Le premier DJ Hip-hop que tu vas vu était en première partie d’un groupe punk rock. À cette époque, il y avait une vraie fusion entre les genres, qui s’est un peu perdue par la suite. J’ai l’impression qu’on y revient depuis peu. Comment tu vois l’évolution de la culture DJ ?

C’est positif parce qu’aujourd’hui les DJs sont considérés comme des artistes à part entière et, vu l’engouement qu’ils créent sur scène auprès de foules immenses, on leur pardonne beaucoup de choses. Je viens d’une époque où l’essentiel était de faire danser les gens, et où on avait parfois l’impression que les éléments se liguaient contre nous pour faire foirer la soirée : la cabine DJ était pourrie, et réussir à faire danser les gens quand le son n’est pas bon était très difficile.

Aujourd’hui, il y a des scènes avec des décors et des lumières de dingue, tout le monde vient pour faire la fête, tu peux moins te prendre la tête. Dans ce contexte, le circuit des festivals a ouvert le monde de la musique électronique à beaucoup de jeunes, et beaucoup de gros artistes d’EDM peuvent parfois être un peu clichés et pas très fins…

La série « What Would Diplo Do ? » parodie le monde de l’EDM. Sortie bientôt.

Mais tout le monde a un point d’entrée avec une culture. La Deep House connaît un regain de popularité en ce moment. Je pense que c’est parce que le public qui aimait le son EDM façon turbine, qui était super populaire il y a 5-6 ans, a grandi. Et qu’il veut maintenant quelque chose de plus sophistiqué, de moins heavy metal et plus musical.

Tu penses qu’on peut vieillir et continuer à écouter du rap ? Ou bien le rap est une musique foncièrement rebelle et adolescente ?

Je pense que, pour beaucoup de personnes, Bobbito et moi on représentait cet idéal du Hip-hop, via notre émission, nos goûts… On se surprend souvent nous-mêmes à avoir aimé d’autres genres musicaux. Quand on a commencé l’émission j’avais 19 ans, Bobbito en avait 22 ou 23, on était encore bien jeunes…

Mais dans les années 90 les autres musiques sont devenues de plus en plus importantes pour nous, c’est comme ça que nous avons été éduqués. Bob a grandi dans une famille portoricaine qui était à fond dans le jazz et la musique, ça se ressent dans la façon dont on mixe aujourd’hui.

Même dans les années 90 je disais « le Hip-hop est incroyable », mais il est limité dans dans ce qu’il peut exprimer émotionnellement.

La musique est une expérience émotionnelle ; je pense qu’il est dur de réinventer la roue. Pour moi, grosso modo, le meilleur du Hip-hop a déjà été fait mais c’est parce que j’ai 47 ans, tandis que si tu as 18 ans…

Bobbito et Stretch à leur débuts, dans les années 90.

J’ai mixé pendant trois heures hier soir, j’ai commencé avec des classiques du début/milieu des années 90 genre Redman, je kiffais bien. Puis j’ai commencé à avancer dans les époques, le club avait ouvert ses portes et était super rempli et je me suis dit que j’allais passer aux trucs très récents. D’habitude, Bob et moi on ne passe pas trop ce genre de sons, mais c’était un gros club et il y avait beaucoup de jeunes, donc j’ai commencé à mettre de la Trap. Et les gens ont pété un câble.

Le seul équivalent qui me vient en tête, c’est quand « Protect Ya Neck » du Wu-Tang est sorti, ou les morceaux « Throw Ya Guns » d’Onyx et « The Choice is Yours » de Black Sheep. Le milieu de la piste, c’était juste des gens qui faisaient un pogo, le sol tremblait.

« Protect Ya Neck », le titre qui a révélé le Wu-Tang Clan.

Tu avais passé quels morceaux ?

Tous les Future, Drake, Young Thug… J’ai un bon filtre, j’ai mes exigences et mon goût, mais tu ne peux même pas évoquer ça avec Bobbito. (rires) C’est pas vraiment mon délire mais, dans le contexte de ce club, j’ai trouvé ça mortel. Mais pour les kids, c’est vraiment leur truc, c’est la musique qu’ils écoutent alors que leur cerveau est en train de se former, qu’ils découvrent la vie et qu’ils commencent à être indépendants. Ils deviennent de jeunes adultes, ils font ce qu’ils veulent, ils essaient des choses.

La musique que tu écoutes à ce moment-là de ta vie finit par devenir quelque chose de très spécial, pour le restant de tes jours.

Future.

Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que ton époque a été fondatrice pour le rap : Nas, le Wu-Tang, Mobb Deep, Jay-Z, Busta Rhymes sont passés par votre émission à leurs débuts… Comment tu expliques que cette génération new-yorkaise était aussi dingue, aussi douée ?

Une partie de mon explication vient du fait qu’avant 1995, il y avait aux États-Unis une très forte régulation contre les monopoles dans les médias. Les grands groupes étaient donc limités dans le nombre de stations de radio ou de journaux qu’ils pouvaient posséder. Puis Bill Clinton, quand il a été élu président, a dérégulé l’industrie et deux grands groupes ont racheté toutes les radios. La radio Hot 97 est venue à New York et a commencé à jouer beaucoup de disques régionaux, et les autres stations radio de Los Angeles, Miami, Chicago et Detroit ont commencé à jouer la même musique.

Il y a eu une sorte de centralisation de la programmation qui a fortement affecté le Hip-hop, mais qui est plus symptomatique de la façon dont cette époque s’est terminée, et pas vraiment de la façon dont elle a commencé.

Je pense que c’était surtout une période incroyablement créative et productive qui était menée par une poignée de personnes, qui étaient des producteurs qui avaient des labels, et des gens qui maîtrisaient les deux traditions (le MCing et la production musicale), et dont on pouvait tracer l’origine jusqu’aux fondateurs du mouvement : c’était comme un arbre généalogique qui avait engendré des artistes incroyables, qui avaient été inspirés par ceux qui étaient là avant eux.

Pendant longtemps, l’argent n’avait pas vraiment d’importance. Ce qui comptait, c’était de s’amuser et d’être bon dans ce qu’on faisait, de tuer.

Un autre facteur à prendre en compte, c’est l’industrie musicale et la légalité des samples.

Auparavant, on en avait rien à foutre, on pouvait sampler tout ce qu’on voulait sans prendre de précautions. Donc quand le sampling est devenu un problème – ajouté au fait que maintenant, on pouvait vraiment faire de l’argent -, les producteurs et les artistes ont lâché les samples et se sont mis à composer des sons, parce qu’ils voulaient posséder leurs éditions et ne pas se faire attraper s’il ne déclaraient pas leurs samples. Le business s’est donc retrouvé à faire obstacle à la créativité. Et je pense que c’est quelque chose que ne savent pas les gens qui ont une connaissance très superficielle du Hip-hop…

Mais il y a une évolution continue d’une partie des jeunes qui s’intéresse à l’histoire et la culture, en témoigne le fait que quelqu’un comme Joey Bada$$ peut faire des tournées dans tous les USA, débarquer dans n’importe quelle ville et 3 000 kids viendront, c’est ouf ! C’est dingue parce que le public s’est tellement élargi en même temps, c’est le côté positif.

« Land of the Free », le dernier single de Joey Bada$$.

Est-ce que tu avais imaginé, à l’époque, que la culture Hip-hop deviendrait si énorme et internationale ?

Un peu, parce que le Hip-hop a toujours été mondial : la tournée du Fresh Fest Tour, avec RUN DMC, Whodini et tous les autres groupes, était passée en Europe en 1984 et avait tout retourné !

La légendaire venue de RUN-DMC à Paris. (DR)

C’est vrai, mais à l’époque c’était un public de niche, ce n’était pas la culture dominante.

Oui, peut-être pas au niveau mondial – en Europe c’est sûr – mais partout où le Hip-hop passait, ça déclenchait une étincelle. C’était une culture très contagieuse, le fait qu’elle soit devenue mainstream ne m’a jamais surpris : « Rapper’s Delight » était énorme, c’était un giga-tube. Tout le monde a le morceau. Mais je pense que personne n’aurait pu prédire que cette culture changerait le monde à tellement de niveaux, de la politique à d’autres domaines…

Aussi mauvaises que soient les relations raciales aux États-Unis, je pense que le Hip-hop a transformé l’Amérique, quand on voit l’attitude qu’ont les plus jeunes générations envers les questions de races et de politique, quand on voit leur ouverture, leur créativité et la façon dont ils s’assument.

Quelle est ta définition du Hip-hop ?

Oh mon dieu ! Bonne question. On le reconnaît quand on le voit…

Je trouve justement que votre documentaire, c’est un peu la quintessence du Hip-hop : une forme de bricolage, d’autoproduction, de partage et de rigolade, qui s’est un peu perdue avec le temps. Et qui, elle aussi, revient en ce moment.

Il y avait un élément dans tout ce qu’on faisait, une certaine dose de… C’est presque contradictoire, parce que d’un côté on prenait très au sérieux le fait de bien faire les choses, de passer les bons disques, de soutenir les bons artistes, on y mettait beaucoup d’intégrité ! Et d’un autre côté, on s’assurait de ne jamais se prendre au sérieux et de bien déconner. On était très sérieux, mais on ne faisait pas genre.

Aujourd’hui on a Spotify, Deezer… Une grosse partie de leur contenu musical est filtré par des algorithmes, qui poussent la musique aux auditeurs – et on commence à en voir les limites. Dans votre docu, quelqu’un vous compare, en tant qu’animateurs radio, à des gardiens du temple. Qu’est-ce que tu penses de tout ça ? Et comment toi, tu découvres de nouvelles musiques aujourd’hui ?

Tu vas rigoler mais ma source principale pour découvrir de la nouvelle musique c’est… la station française Radio Nova. Et quand je dis « nouvelle musique », ce n’est pas juste des morceaux récents, mais aussi des titres que je ne connais pas. J’écoute Radio Nova le soir à New York, donc c’est les programmes de la nuit, dans lesquels il n’y a pas d’animateur. Il y a juste une variété incroyable de morceaux très éclectiques – je ne sais pas qui compose ces playlists, mais cette personne a vraiment bon goût…

Un salut tout particulier à nos amis de Radio Nova <3

iTunes ne m’a jamais rien suggéré d’incroyable, et je n’utilise même pas Spotify, je veux découvrir la musique par moi-même et posséder le disque ou le fichier. Quand Beats Radio est sortie, ça faisait partie de leur communication : ils ont des émissions avec des playlists composées par des personnalités, et ils l’ont présenté comme si c’était quelque chose de révolutionnaire – alors que c’était juste un retour à la base, à la façon dont les choses ont toujours été !

Bien sûr, pour les jeunes générations c’est probablement nouveau, parce que c’est un public qui n’écoute pas la radio, qui ne connaît pas forcément des animateurs avec lesquels leurs goûts peuvent correspondre. Les années 90 étaient une époque tellement simple, il n’y avait pas beaucoup d’endroits pour trouver de la musique. Dans notre émission, il n’était pas juste question d’artistes, c’était aussi une façon de donner un accès à la culture.

Tu possèdes toujours une collection de disques ?

Oui.

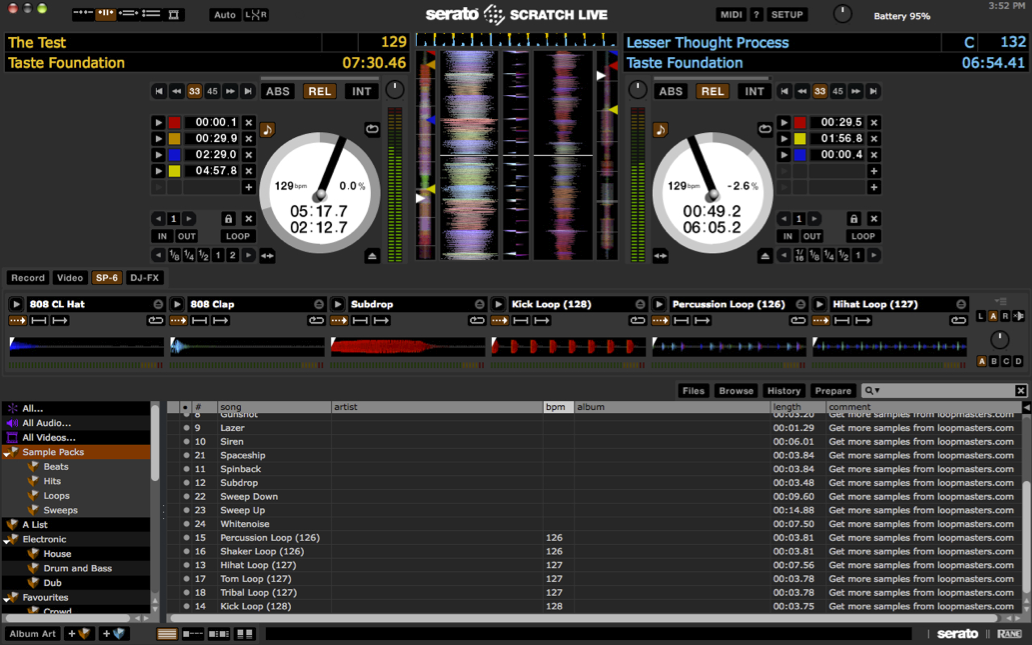

En soirée, tu mixes avec Serato (nouveau standard technologique apparu dans les années 2000 et permettant de mixer avec des MP3, NDLR) ?

Oui, et j’ai refait quelques sets avec des vinyles récemment, c’était cool. À l’époque où on mixait des vinyles, je jouais cinq à six heures par soir, donc il fallait au minimum quatre caisses de disques, parfois six. Je suis très maigre mais j’ai beaucoup développé certains muscles à force de porter des disques. Parfois je me pointais au club pour mixer, les mecs de la sécurité arrivaient en disant « Salut Stretch, on peut t’aider ? ». Ils prenaient les caisses et là « Oh bordel ! » et je faisais genre « allez les gars on y va ! » (rires)

Interface de Serato Scratch Live.

Dans votre émission, vous jouiez des disques parfois six mois avant tout le monde. Vous avez assisté à l’explosion de beaucoup d’artistes majeurs comme Nas, Jay-Z ou Eminem. Qu’est-ce que vous avez ressenti en suivant leur évolution ?

C’est marrant parce que, culturellement, notre émission était un peu un secret. Donc quand un artiste perçait, qu’il explosait et devenait mainstream, la plupart des fans de cet artiste savaient (ou apprenaient) qu’il était passé par notre émission, on était parfois dans les remerciements des albums…

Mais en termes de reconnaissance du public en dehors de New York, à moins d’être un vrai fan de Hip-hop, je pense que les gens ne nous connaissaient pas trop.

Revenons à aujourd’hui : je pense qu’une des raisons qui fait que notre docu est cool, c’est que c’est un point précis dans l’Histoire, c’est la petite histoire qui rejoint la grande, et je trouve que toutes les histoires sont cools.

Personne ne devient une star du jour au lendemain, et il y a toujours quelqu’un derrière qui a aidé ; nous sommes tous connectés entre nous. Un peu comme ce qu’avait dit Obama aux Républicains et qui les avait rendus dingues ; ils avaient dit « nous avons fait ça ! », et Obama avait répondu genre « non, vous avez reçu des opportunités via vos parents, ou via les richesses que votre famille a accumulées pendant des années, ou par des subventions fiscales ou encore à travers les gens que vous avez employés ! ». Personne ne fait rien tout seul.

Ce film, ça parle aussi des interconnexions entre les histoires de ces artistes qui sont devenus des institutions, qu’il s’agisse du Wu-Tang ou de Jay-Z. Ça raconte leur émergence, et nous faisons partie de cette histoire.

Le freestyle le plus streamé de l’histoire : la mythique passe d’armes entre Big L et Jay-Z dans le Stretch & Bobbito Show.

Est-ce que vous avez fait ce film pour raconter votre histoire ? Pour que l’on vous crédite ? Ou pour d’autres raisons ?

On ne l’a pas fait pour être crédités ; on trouvait juste que c’était une époque spéciale, sur laquelle on avait une expertise. On pouvait raconter cette histoire comme personne d’autre. Et je pense qu’aujourd’hui plus que jamais, alors que l’on vieillit (et que la génération Hip-hop vieillit également et ne s’intéresse peut-être plus autant à la culture), le fait de ramener cette époque à travers un joli film bien produit, et un peu poétique, correspond bien à notre âge.

Il y a aussi le besoin de raconter ce genre d’histoires, sur l’évolution des choses. Ce film parle de ce qui s’est passé à cette époque, mais aussi de ce qui manque aujourd’hui. Et de ce que nous avons abandonné pour des raisons pratiques, pour accéder à la musique via Internet.

Une compilation des meilleurs moments du Stretch and Bobbito Show, montée par un fan.

Après toutes ces histoires, de quoi tu es le plus fier ?

Je pense que je suis fier de deux choses.

La première, c’est mon intégrité musicale. On l’a évoqué auparavant, c’est le fait d’avoir joué un rôle important dans le soutien d’un certain style, d’une certaine esthétique. Ce que je veux dire par là, c’est d’avoir choisi des champions dans le genre de Hip-hop qui, selon nous, était le meilleur ; d’avoir poussé certains sons, certains standards, certaines démarches qui méritaient le plus l’intérêt général selon nous.

La première fois que Notorious B.I.G. est passé à la radio, c’était dans le Stretch & Bobbito Show en 1991.

En plus de ça, je suis fier de la nature inclusive de notre émission.

Par le simple fait d’être nous-mêmes à la radio, on transmettait un message à un public toujours grandissant : même si tu n’habitais pas dans une ville, même si tu n’étais pas noir, si tu aimais le Hip-hop, tu pouvais faire partie de cette culture. Je connais plein de petits blancs qui m’ont dit « yo, merci de m’avoir montré que je pouvais le faire, que je pouvais participer à cette culture sans être quelqu’un ou quelque chose que je ne suis pas ». J’aime bien ça, c’est un joli héritage qui a du sens auprès des gens. Il n’y avait pas beaucoup de points d’accès à cette culture, et nous en avons offert un beau à pas mal de jeunes qui n’habitaient pas à New York. Aux Européens, aux Japonais…

Tu écoutes quel genre de musique maintenant ? Il y a des artistes que tu apprécies particulièrement ? À part ceux qui passent sur Radio Nova…

Faire ce film et sa bande originale m’a replongé dans la vibe de cette époque… Ça va se dissiper et je vais me reconcentrer sur les nouveautés, mais pour le moment je kiffe toujours écouter la musique de cette période. Pour te sortir une liste des vingt morceaux récents que je préfère, il faudrait que j’aie mon ordinateur ou mes disques sous les yeux (rires). Et la plupart, ce n’est pas du Hip-hop. Mon jeune artiste préféré, c’est quelqu’un qui à mon avis va rester là pendant un moment, il s’agit d’Anderson .Paak, je trouve qu’il est super. Il y a aussi Major Lazer – non je déconne (rires).

Anderson .Paak (DR)

On peut dire ce qu’on veut mais en club, Major Lazer c’est imparable…

Oui, je pense que le dancehall a toujours été la musique la plus irrésistible. Il suffit d’une chanson pour que tu te fasses avoir. Ils ont pris des éléments de la musique électronique : il y a des manipulations de sons qui fonctionnent bien sur les gens, il y a certaines choses et certains sons d’EDM qui sont archi efficaces. C’est comme les kicks et les snares de la TR-808 : on les a entendus des milliers de fois mais c’est comme une drogue, ça rentre dans ton système et ça marche.

Une démo des sons de la fameuse TR-808 de Roland.

L’an dernier, en Espagne, j’ai vu des t-shirts « Wu-Tang » en vente dans un H&M. Puis je suis rentré et j’ai vu ces t-shirts à Paris aussi, et je me suis dit « ok, c’est comme quand les ados des années 90 mettaient des t-shirts des Sex Pistols, des Ramones ou de The Clash ». Le Wu-Tang est devenu une icône culturelle. Ça t’évoque quoi, sachant que tu as été le premier à passer leurs disques ?

Actuellement en soldes.

Je n’y pense même pas… Je suis content pour eux. Ils ont fait un concert il y a quelque temps au Roots Picnic à New York (un festival qui se tient en plein air et au milieu de la ville, NDLR), et c’était encore plus surréaliste que voir des t-shirts Wu-Tang chez H&M (rires). Ce concert était à Bryant Park, sur la 42ème rue, dans le centre de Manhattan, il y avait 10 000 personnes… Voir le Wu-Tang dans Manhattan, au milieu de ce canyon d’immenses buildings d’affaires, c’était incroyable.

Désolés : on n’a pas trouvé plus pertinent comme extrait de ce concert.

Tous les membres du groupe étaient là ?

La plupart. C’est marrant parce que j’étais avec RZA ce soir-là – c’était la fête d’anniversaire de Black Thought de The Roots – et donc j’ai parlé genre une demi-heure avec RZA, et il me disait que Ghostface n’était pas venu au concert. Mais je suis SÛR d’avoir vu Ghostface sur scène pendant au moins trois minutes, comment ils ont pu le rater ? Bon, c’était une grande scène… (rires) Le fils d’Ol’Dirty Bastard était sur scène aussi ; il a la même tête et la même voix que son père, c’est dingue. J’avais traîné avec lui auparavant, il était très calme… Mais quand il est sur scène il se lâche complètement, il hurle. Il y avait des gens qui faisaient « qu’est ce qui se passe ? C’est qui ? ». C’est dingue.

RZA et Black Thought (DR).

Après le concert je suis allé à un restaurant derrière le festival. David Byrne du groupe Talking Heads était là, avec une salade et un verre de vin, parce qu’il allait chanter. Il accompagnait the Roots et je n’avais rien à lui dire, mais putain, quelle icône new-yorkaise !

Après ça je suis allé attraper le Wu-Tang au moment où ils sortaient, et je suis tombé sur Raekwon…

Il y avait plein de photographes et de gens et j’ai fait genre « yo Raekwon what’s up ? » Et il m’a tendu un poing pour le checker, sans regarder. J’ai fait genre « hey, Rae ! », puis il m’a vu et fait « Ohhh ! Stretch ! ». C’est magnifique, le Hip-hop : via cette culture, Raekwon – qui était à la base un jeune dealer de crack de Staten Island – et moi sommes potes. C’est vraiment cool.

Le chef Raekwon. (DR)

Justement, tout le monde a déjà vu des interviews de Jay-Z, Nas ou Raekwon… Mais dans votre film, ils sont comme des gosses. Je n’avais jamais vu Fat Joe aussi détendu et blagueur, par exemple. La façon dont ces gars se comportent à côté de vous est incroyable.

On ne voit jamais des artistes de ce niveau parler de façon aussi candide, c’est rarissime. Le Wu-Tang, par exemple… Ces mecs viennent d’un des pires coins de Staten Island, un quartier très violent… Tu vois le délire. Et pour autant, ils avaient des standards très élevés en matière d’art, ils étaient très exigeants envers ce qu’ils aspiraient à créer. Ce n’était pas juste des mecs nihilistes qui voulaient faire de l’argent, c’était des putains d’artistes, dans le vrai sens du terme.

Notre conversation avec Nas.

Les interviews dont tu parles sont spéciales, malheureusement on n’a pas rendu publiques leurs versions intégrales. On n’a pu en montrer qu’environ 10%.

Jay-Z s’est assis avec nous ; avant qu’il arrive, son assistant nous a dit « il n’a que quinze minutes alors faisons vite, il a beaucoup de travail ». Et il est resté avec nous pendant presque une heure finalement.

L’interview de Jay-Z par Stretch et Bobbito (photo New York Times)

Nas s’est aussi posé avec nous pendant plus d’une heure. Je pense que ces interviews, juste en tant que telles, sont très intéressantes. J’adorerais – peut-être dans cinq ans – pouvoir les monter. Sortir les parties les plus intéressantes, qui ne sont pas forcément liées à un récit particulier, et faire genre « une conversation avec Nas », « une conversation avec Jay-Z », ou Eminem.

Eminem à la fin des années 90, lors de son premier passage au Stretch & Bobbito Show.

Qu’est-ce qui te rend heureux aujourd’hui ? La musique te passionne toujours ?

Dans les années 90, j’étais vraiment à fond dans le digging (l’art de dénicher des disques rares et obscurs, NDLR), et au bout d’un moment je me suis dit que je n’en avais plus besoin, j’en avais trop ! Je pensais que j’avais enfin toute la musique que je voulais… Bien sûr, c’est une énorme blague : en vieillissant, j’ai l’impression que je n’ai rien en musique – alors que j’ai une collection énorme de disques… Mais il y a tellement de musique dans le monde ! Ce qui est incroyable c’est qu’en vieillissant, les choses qui te faisaient vibrer changent.

Je repense à certains disques dont je me suis séparé parce que je ne les aimais plus, et je me dis « wow, c’était des disques géniaux, du jazz, de la musique brésilienne… » Et je découvre que je me mets à apprécier des choses que je pensais ne jamais aimer. On voyage à travers le monde avec Bob et je l’écoute passer des disques. On est là, 25 ans plus tard, à se faire découvrir des musiques que les autres ne connaissent pas…

C’est ce qui te rend heureux, découvrir de nouveaux trucs ?

Oui… Il faut toujours apprendre.

Vous pouvez suivre Stretch sur Twitter et Instagram.

Propos recueillis par Anthony Cheylan. Image à la une : Jay-Z réécoute son freestyle avec Big L, pour Stretch et Bobbito.

Merci à Bobbito Garcia, et à Sarah pour le transcript original.